40 Jahre gearbeitet – ein böses Erwachen im Alter

Stellen wir uns einen Durchschnittsverdiener vor, der 40 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt hat. Er verdiente immer etwa das Durchschnittsgehalt und hat damit annähernd das „Standardrentner“-Profil – nur mit 40 statt der üblichen 45 Beitragsjahre. Was kommt am Ende heraus? Laut aktueller Rentenformel ergibt sich für ihn rund 40/45 einer Standardrente. Bei einem heutigen Durchschnittslohn von etwa 3.300 € brutto im Monat entspricht das ungefähr 1.300 € Bruttorente pro Monat, wovon nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherung sowie Steuern rund 1.180 € tatsächlich verfügbar bleiben. Zum Vergleich: Während seines Erwerbslebens hatte er netto vielleicht um die 2.000 € im Monat zur Verfügung. Sein Einkommensniveau bricht also auf gut die Hälfte ein.

Auch von den 1.300 € bleibt real noch weniger übrig. Zunächst geht ein Teil für Steuern drauf – denn durch die nachgelagerte Besteuerung muss ein Neurentner des Jahrgangs 2025 rund 85 % seiner Rente versteuern (mit Freibeträgen, was bei mittleren Renten aber dennoch einige Dutzend Euro im Monat ausmacht). Vor allem aber zehrt die Inflation an der Kaufkraft: 1.300 € heute kaufen weniger als 1.300 € vor zehn Jahren. Selbst wenn die offizielle Inflationsrate nur 2 % beträgt, liegt die gefühlte Teuerung für viele Rentner – bedingt durch ihren speziellen Warenkorb – oft zwischen 8 % und 12 % pro Jahr. Das bedeutet: Innerhalb von nur 10 Jahren halbiert sich die Kaufkraft, nach 20 Jahren bleiben real nur noch rund 25 % übrig – selbst wenn die Rente jährlich um 3–4 % steigt. Unser Durchschnittsrentner hätte dann effektiv nur noch gut 1.000 € von der Kaufkraft heutiger Euro. Die bittere Konsequenz: Jemand, der ein Leben lang ein solides Einkommen hatte, muss im Alter jeden Cent umdrehen. Viel Spielraum bleibt nicht – die Gefahr, in die Altersarmut abzurutschen, ist real. Rentnerhaushalte geben den größten Teil ihres Budgets für Wohnen, Energie und Lebensmittel aus – Ausgaben, die in den letzten Jahren stark gestiegen Schon eine moderate Teuerung von z.B. 2 % jährlich lässt die reale Kaufkraft einer festen Rente innerhalb von 10 Jahren um fast 20 % schwinden.sind: Gaspreise kletterten von rund 6 Cent/kWh im Jahr 2017 auf etwa 20 Cent/kWh 2024, Strompreise von etwa 28 Cent/kWh auf 42 Cent/kWh. Der CO₂-Preis stieg seit 2021 Wer kein nennenswertes Vermögen hat, erlebt im Ruhestand einen drastischen Absturz seines Lebensstandards. Das „goldene“ Rentnerdasein, mit dem viele gutverdienende Babyboomer gerechnet haben, entpuppt sich für immer mehr als Illusion.

Vom Boom zur schleichenden Entwertung der Rente (1950–2025)

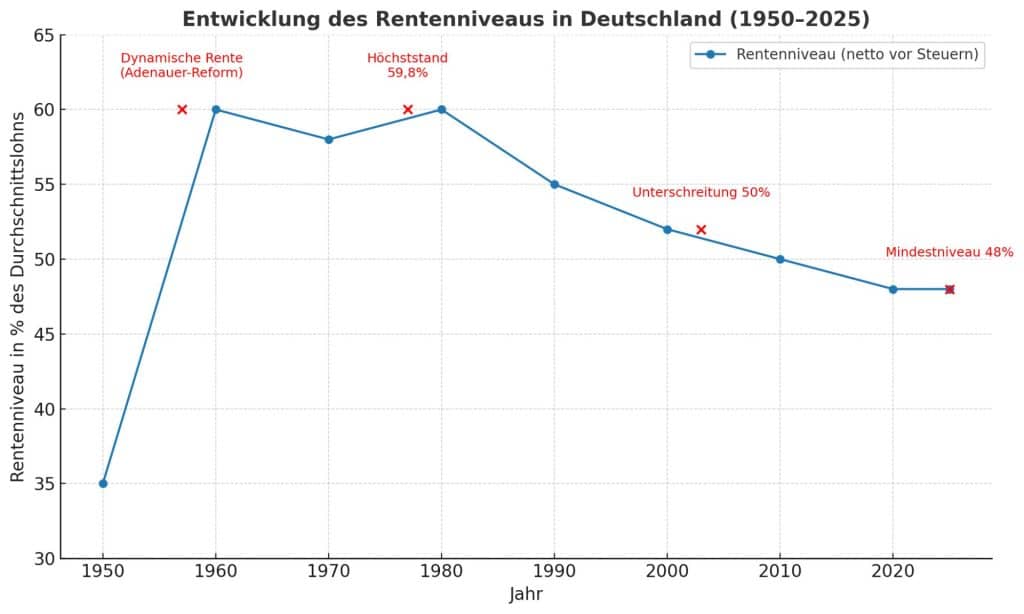

Abbildung 1: Das Rentenniveau (Standardrente relativ zum Durchschnittslohn) ist seit den späten 1970ern im Sinkflug. 1977 lag es noch bei knapp 60 % – heute sind es unter 50 %. In den 1950er-Jahren sollte die gesetzliche Rente ursprünglich nur das Allernötigste sichern. Doch 1957 zündete Kanzler Adenauer eine soziale Revolution: Durch Einführung der dynamischen Rente wurden die Altersbezüge an die Löhne gekoppelt. Das Ergebnis: Rentner konnten plötzlich am Wirtschaftswunder teilhaben – durchschnittlich stiegen die Renten 1957 um rund 60 %. Aus einer kargen Unterstützung wurde eine echte Lohnersatzleistung. Mitte der 1950er entsprach eine durchschnittliche Rente nur etwa einem Drittel des Nettolohns, nach der Reform waren es fast zwei Drittel.

In den folgenden Jahrzehnten erreichten die Renten ihren historischen Höhepunkt: 1977 lag die Standardrente bei 59,8 % des Durchschnittsverdienstes – ein Rekordwert. Doch seitdem geht es bergab. Das Verhältnis von Rente zu Lohn sank stetig über 40 Jahre (abgesehen von kleinen Zwischenhochs) und fiel Anfang der 2000er erstmals unter die 50%-Marke. Besonders drastisch: 2003–2014 schrumpfte die reale Kaufkraft der Renten spürbar, weil die jährlichen Rentenanpassungen hinter der Inflation zurückblieben. Erst um 2020 erreichte die Kaufkraft der Standardrente wieder das Niveau von 2003 – ein Stillstand über fast zwei Jahrzehnte. Heute liegt das Rentenniveau netto vor Steuern knapp unter 50 %. Gesetzlich ist festgeschrieben, dass es bis 2025 nicht unter 48 % sinken darf – doch schon für die Zeit danach wird ein weiterer Rückgang auf etwa 45 % bis 2035 prognostiziert. Die große Aufbruchsstimmung von 1957 ist längst verflogen; übrig bleibt die unbequeme Wahrheit, dass Renten immer weniger vom letzten Gehalt ersetzen und die Kaufkraft für Senioren trotz jährlicher Erhöhungen über viele Jahre real stagniert oder sinkt.

Teure Wirklichkeit: Warum die offizielle Inflationsrate täuscht

Offizielle Statistiken weisen für Deutschland seit Jahren eher moderate Inflationsraten aus (von Ausnahmen wie 2022 abgesehen). Viele Verbraucher – gerade ältere Menschen – fühlen sich von diesen Zahlen allerdings nicht repräsentiert. Der Warenkorb, mit dem die Teuerung gemessen wird, bildet die Lebensrealität nicht immer treffend ab. So werden z.B. steigende Energie- und Wohnkosten im Index heruntergewichtet, nach dem Motto, die Leute würden wegen hoher Preise einfach weniger heizen oder wohnen. Gleichzeitig fließen technisch veraltete oder selten gekaufte Güter mit ein, deren Preise kaum steigen oder sogar sinken. Diese statistischen „Tricks“ sorgen dafür, dass die gefühlte Inflation vieler Bürger deutlich höher liegt als die offiziell gemessene. Einzelne Experten schätzen, dass die tatsächliche Teuerung für Durchschnittshaushalte zwei- bis dreimal so hoch sein könnte wie ausgewiesen.

Für Rentner kommt hinzu, dass ihr persönlicher Warenkorb oft ungünstiger ist als der Durchschnitt. Ein Beispiel: Während Unterhaltungselektronik oder Computer tendenziell billiger wurden, betrifft das Ältere kaum – sie geben ihr Geld weniger für Laptops und Flachbild-TVs aus, sondern für Grundbedarf. Und der wurde teurer: Lebensmittelpreise haben in den letzten zwei Jahren einen Sprung nach oben gemacht, teilweise 20–30 % und mehr in gewissen Kategorien. Die Mieten kannten in vielen Städten jahrelang nur eine Richtung, und Energiekosten (Heizung, Strom, Sprit) explodierten phasenweise geradezu. Offiziell fließen all diese Posten zwar in die Inflationsrate ein, doch die Berechnungsmethoden (etwa Qualitätsbereinigungen und regelmäßige Anpassung der Warenkorb-Gewichtung) führen oft zu einer Unterschätzung der tatsächlich empfundenen Preissteigerungen. Kurz gesagt: Die Rente verliert schneller an Wert, als es die Schönwetter-Zahlen vermuten lassen. Die jährlichen Rentenerhöhungen hinken dem echten Kostendruck hinterher. Selbst die kräftige Rentenerhöhung 2022 (über 5 %) reichte nicht aus, um die Inflation desselben Jahres (rund 7–8 %) komplett auszugleichen. Unterm Strich konnten sich Rentner 2022 trotz Rekordanpassung weniger leisten als im Vorjahr – ein Umstand, der vielen erst beim Einkauf oder der Nebenkostenabrechnung schmerzhaft bewusst wird.

Blick über den Tellerrand: So (un)sicher leben Rentner anderswo

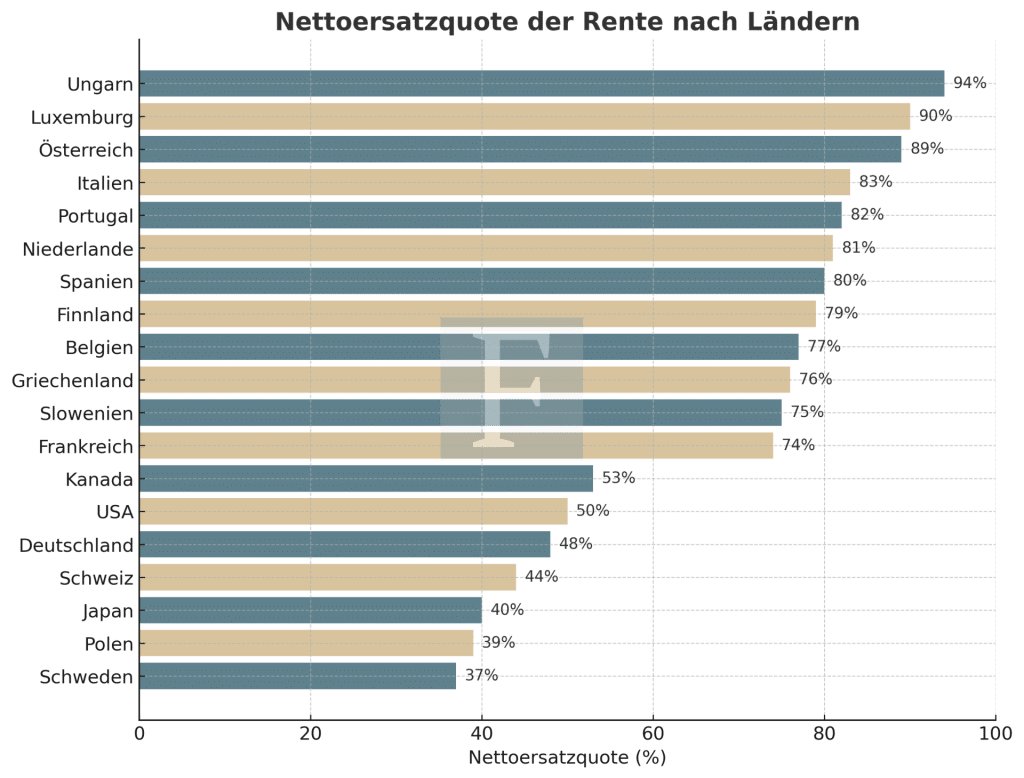

Abbildung 2: Durchschnittliche monatliche Altersrenten in ausgewählten Ländern (geschätzt, in Euro). Deutschland liegt im Mittelfeld – weit hinter der Schweiz und Österreich, aber vor Russland oder Serbien. Trotz unterschiedlicher Systeme kämpfen viele Staaten mit ähnlichen Problemen.

(Quelle: OECD Pensions at a Glance 2023 – Nettoersatzquoten im internationalen Vergleich, eigene Darstellung)

Ein internationaler Vergleich der Rentensysteme zeigt extreme Spannweiten. Deutschland steht dabei weder besonders gut noch besonders schlecht da – die Misere ist global verbreitet. Einige Beispiele:

- Österreich: Oft als Positivbeispiel genannt. Die durchschnittliche gesetzliche Rente lag 2022 bei ca. 1.645 € pro Monat – rund 500 € mehr als in Deutschland. Das entspricht etwa 74 % des letzten Einkommens. Möglich wird das durch ein üppigeres Umlagesystem (höherer Beitragssatz von ~22,8 %, in das auch Beamte und Selbständige einzahlen) und staatliche Zuschüsse. Allerdings gibt es in Österreich z.B. keine Rente für Beitragszeiten unter 15 Jahren – sehr niedrige Ansprüche fallen oft weg, was den Schnitt anhebt.

- Schweiz: Hier greift das Drei-Säulen-Modell. Die staatliche Rente (AHV) allein ist moderat – rund 1.870 CHF im Monatsmittel (ca. 1.750 €). Doch nahezu alle Arbeitnehmer haben obligatorische Betriebsrenten (2. Säule) angespart. Zusammen kommen Schweizer Rentner dadurch auf sehr hohe Alterseinkünfte: Männer beziehen im Schnitt um 4.400 CHF pro Monat, Frauen rund 3.000 CHF. Das sind umgerechnet oft über 3.500 € monatlich. Allerdings sind die Lebenshaltungskosten in der Schweiz ebenfalls enorm – relativ zur Kaufkraft steht die Schweiz nicht ganz so einzigartig da, wie es die Euro-Beträge suggerieren.

- USA: Die staatliche Rente (Social Security) ersetzt nur etwa ~39 % des durchschnittlichen Einkommens. Der durchschnittliche Sozialversicherungs-Bezug liegt 2025 bei knapp 2.000 $ im Monat (ca. 1.800 €). Wer gut verdient hat, bekommt zwar etwas mehr, aber ab einem gewissen Level deckelt die Beitragsbemessungsgrenze die Rente nach oben. Viele Amerikaner müssen privat vorsorgen (betriebliche 401k-Pläne, Aktien, Immobilien), sonst droht im Alter ein harter Einschnitt. Altersarmut ist in den USA trotz höherer Durchschnittseinkommen ein großes Thema, da es keinen flächendeckenden umlagefinanzierten Zuschuss wie in Europa gibt.

- Russland: Die staatliche Rente ist hier äußerst niedrig. Ende 2024 betrug die durchschnittliche Altersrente etwa 25.000 Rubel im Monat – umgerechnet je nach Kurs nur 250–300 €. Das entspricht knapp 30 % des durchschnittlichen russischen Gehalts. Trotz regelmäßiger Anpassungen (und Sonderzahlungen etwa nach Inflation oder vor Wahlen) leiden viele russische Rentner unter Armut – zumal Inflation und Währungsabwertung die Kaufkraft der Rubel-Renten aushöhlen. Familienunterstützung ist hier häufig die einzige Rettung, und nicht wenige Senioren jobben im Alter weiter, um über die Runden zu kommen.

- Ungarn: Das Rentensystem in Ungarn ist umlagefinanziert, wurde aber in den letzten Jahren politisch beeinflusst (u.a. Rücknahme einer früheren Teil-Privatisierung). Zusätzlich gilt: Wer dort drei oder mehr Kinder hat, lebt lebenslang einkommensteuerfrei – Die durchschnittliche Rente liegt 2025 je nach Quelle um 230–240 Tausend Forint (ca. 560 €). Doch die Verteilung ist sehr ungleich: Zwei Drittel der ungarischen Rentner müssen mit unter 300 € im Monat auskommen. Die Preissteigerungen (teils zweistellige Inflation bei Lebensmitteln) treffen sie hart. Um dem entgegenzuwirken, hat die Regierung eine 13. Monatsrente eingeführt, doch vielen bleibt kaum mehr als das Nötigste. Es ist keine Seltenheit, dass ungarische Senioren im Ruhestand noch einmal arbeiten gehen (müssen).

- Montenegro und Serbien: In diesen Balkanländern sind die Renten nominal sehr niedrig. In Serbien erhält ein Durchschnittsrentner etwa 340 € im Monat. In Montenegro sind es rund 425 € – etwas mehr als in Serbien. Gleichzeitig sind die Lebenshaltungskosten dort zwar geringer als in Westeuropa, aber doch hoch genug, dass solche Renten kaum für ein komfortables Leben reichen. Beide Länder haben das Renteneintrittsalter zuletzt auf 65+ Jahre angehoben und versuchen, mit Mini-Erhöhungen oder extra Monatsrenten (Montenegro plant z.B. eine Anhebung der Mindestrente auf 450 €) die Not zu lindern. Dennoch gilt: Altersarmut ist in Osteuropa allgegenwärtig. Viele ältere Menschen sind auf Unterstützung durch Kinder oder Verwandte angewiesen, wenn sie nicht völlig verarmen wollen.

Unterm Strich zeigt der Blick über die Grenzen: Das deutsche Rentenproblem ist kein Einzelfall, aber auch kein Trost. Länder wie Österreich beweisen, dass höhere Renten durchaus möglich sind – allerdings zum Preis höherer Beiträge und Staatszuschüsse. Andernorts – etwa in Russland oder Teilen Osteuropas – wird deutlich, was passiert, wenn das Rentenniveau zu niedrig ist: Altersarmut wird zum Massenphänomen. Die Schweiz und teilweise die USA setzen stärker auf Kapitaldeckung und private Vorsorge; das federt einiges ab, verschärft aber auch die Ungleichheit (wer wenig verdient, kann kaum privat vorsorgen). Für deutsche Gutverdiener heißt das Fazit: Auf die gesetzliche Rente allein sollten sie sich nicht verlassen – international gesehen droht sonst ein böses Erwachen, denn Deutschland liegt im Niveau nur im Mittelfeld und die Tendenz zeigt abwärts.

Die tickende Zeitbombe: 2040 und die Folgen für die Gesellschaft

Die demografische Uhr tickt: Bis 2040 gehen die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer alle in Rente. Gleichzeitig rücken deutlich kleinere Nachwuchsjahrgänge nach. Dieses Ungleichgewicht wird das System massiv belasten. Schon heute zahlen rund 18,6 % vom Bruttolohn Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam in die Rentenkasse ein – Tendenz steigend. Ohne Reformen könnten Beiträge jenseits der 20 % nötig werden, oder der Bundeszuschuss (heute schon über 100 Mrd. € jährlich aus Steuermitteln) müsste weiter erhöht werden. Für die junge Generation entsteht ein Dilemma: Immer weniger Erwerbstätige tragen immer mehr Rentner. Während 1960 noch sechs Beitragszahler auf einen Rentner kamen, sind es aktuell nur noch etwa zwei bis drei, und das Verhältnis dürfte sich bis 2040 weiter verschlechtern. Die Finanzierungslast je Arbeitnehmer steigt also drastisch – eine Zeitbombe für den „Generationenvertrag“.

Die Politik steht vor harten Entscheidungen: Für aktuelle Rentner ist eine Kürzung der einmal festgesetzten Rente laut Bundesverwaltungsgericht nicht zulässig. Betroffen sind vor allem künftige Rentner, wenn das Eintrittsalter steigt oder der Wert der Rentenpunkte sinkt. Entweder müssen die Renten weiter gekürzt werden (real oder durch spätere Renteneinstiegsalter), oder der Staat schießt immer mehr aus dem Bundeshaushalt zu – Geld, das anderswo fehlt. Auch eine Anhebung des Renteneintrittsalters über 67 hinaus wird immer offener diskutiert. Bis 2040 könnten 69 oder 70 Jahre Regelarbeitszeit Realität werden, wenn die Lebenserwartung weiter steigt. Doch das würde vor allem für körperlich arbeitende Menschen zur Zumutung, und viele würden über flexible Vorruhestands-Regelungen dann doch früher ausscheiden – mit Abschlägen und erhöhtem Armutsrisiko.

Gesellschaftlich droht eine Polarisierung: Eine wachsende Schicht von Rentnern mit sehr niedrigen Bezügen könnte entstehen, während eine Minderheit mit gutem Privatvermögen relativ sorgenfrei lebt. Bereits heute beziehen rund 56 % der deutschen Rentnerhaushalte Einkommen auch aus anderen Systemen (Betriebsrenten, Privatvorsorge, Beamtenpensionen etc.) – wer diese zusätzlichen Quellen nicht hat, fällt zurück. Bis 2040 dürfte diese Kluft größer werden. Altersarmut könnte ansteigen und damit verbunden auch ein soziales Stigma: Ältere Menschen, die Flaschen sammeln oder trotz Rentenalters noch jobben (als Kurier, im Supermarkt etc.), sind heute schon Realität und könnten 2040 zum vertrauten Stadtbild gehören. Die Politik müsste dann reagieren, etwa mit einer Grundrente oder erhöhtem Sozialhilfeschutz im Alter – doch das sind wiederum teure Lösungen, die die jungen Steuerzahler schultern müssten. Auch Versorgungswerke sind nicht unangreifbar: In der Subprime-Krise 2008 verloren einige bis zu 30 % ihres Vermögens, und in jüngerer Zeit noch einmal rund 15 % durch riskante Anlagen.

Zugleich haben Rentner eine starke politische Stimme. Sie stellen einen großen Teil der Wählerschaft. Sollte die Altersarmut spürbar um sich greifen, ist mit erheblichem Druck auf die Regierenden zu rechnen: Rentnerproteste, Wählerwanderungen und erstarkende Parteien, die großzügigere Altersleistungen versprechen, könnten die Folge sein. Im schlimmsten Fall gerät der Zusammenhalt zwischen den Generationen ins Wanken – wenn Junge das Gefühl haben, nur noch zu zahlen, und Ältere das Gefühl, abgeschrieben zu sein, entsteht ein gesellschaftliches Spannungsfeld. 2040 könnte somit zum Wendepunkt werden: Entweder gelingt es, das Rentensystem bis dahin nachhaltig umzubauen (z.B. durch einen Mix aus höherer Kapitaldeckung, moderaten Anpassungen beim Rentenalter und gesteuerter Zuwanderung von Arbeitskräften), oder Deutschland steuert auf eine Rentenkrise zu, die viele Biografien hart treffen wird. Die Warnsignale sind unüberhörbar – und die Zeit, gegenzusteuern, wird knapp.

Fazit:

Die „große Rentenlüge“ besteht letztlich darin, dass jahrzehntelang der Eindruck erweckt wurde, die gesetzliche Rente sei sicher und ausreichend – für alle und forever. Oder wie es Norbert Blüm einst formulierte: „Die Rente ist sicher“ – nur nicht in der Höhe. Faktisch hingegen steuern sogar gutverdienende Durchschnittsbürger ohne zusätzliche Vorsorge auf erhebliche Einkommenseinbußen und mitunter Armut im Alter zu. Historisch glänzende Zeiten (Wirtschaftswunder-Renten) und schöngefärbte Statistiken (offizielle Inflation) dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Jeder Einzelne tut gut daran, sich frühzeitig ein finanzielles Polster aufzubauen – und die Politik steht in der Verantwortung, ehrlich zu kommunizieren, was die heutige Rente leisten kann und was nicht. Andernfalls droht in den kommenden Jahrzehnten eine böse Abrechnung mit der Rentenillusion – und für viele ein Lebensabend am Rande des Existenzminimums.