Pflichtteil für Kinder beim Erbe

Eltern können ihre leiblichen oder adoptierten Kinder nicht ohne Weiteres komplett enterben. Das deutsche Erbrecht sichert nahen Angehörigen – insbesondere Kindern – selbst im Enterbungsfall einen Mindestanteil am Nachlass, den sogenannten Pflichtteil. Im Folgenden erfahren Sie, was der Pflichtteil für Kinder genau bedeutet, wie er berechnet wird, unter welchen Voraussetzungen Kinder ihren Pflichtteil einfordern können und welche Strategien es für Eltern in Patchwork- oder Unternehmerfamilien gibt, um Pflichtteilsansprüche in der Nachlassplanung zu berücksichtigen.

Was ist der Pflichtteil für Kinder?

Der Pflichtteil ist ein gesetzlicher Mindestanteil am Erbe, der bestimmten nahen Angehörigen zusteht. Pflichtteilsberechtigt sind nach § 2303 BGB unter anderem die Abkömmlinge des Erblassers, also dessen Kinder (leibliche und adoptierte, unabhängig davon ob ehelich oder nichtehelich geboren). Auch Enkel und Urenkel können pflichtteilsberechtigt sein, jedoch nur, wenn ihr direkt vorgesehener Elternteil (das Kind des Erblassers) bereits vorverstorben ist. Stiefkinder hingegen gehören nicht zu den gesetzlichen Abkömmlingen – sie haben kein eigenes Pflichtteilsrecht, sofern sie nicht vom Erblasser adoptiert wurden. Neben den Kindern zählen auch der Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner und – falls keine Kinder vorhanden sind – ausnahmsweise die Eltern des Erblassers zu den Pflichtteilsberechtigten. Geschwister des Erblassers und entferntere Verwandte sind nicht pflichtteilsberechtigt.

Der Pflichtteil garantiert diesen engen Angehörigen eine finanzielle Beteiligung am Nachlass, selbst wenn der Erblasser in einer letztwilligen Verfügung (Testament oder Erbvertrag) etwas anderes bestimmt hat. Die gesetzliche Regelung schränkt damit die Testierfreiheit des Erblassers bewusst ein. Ziel des Pflichtteilsrechts ist es, dass Eltern ihre Fürsorgepflicht gegenüber ihren Kindern gewissermaßen über den Tod hinaus erfüllen und die nächsten Familienangehörigen vor vollständiger Enterbung geschützt werden. Umgekehrt wird auch berücksichtigt, dass Kinder gegenüber ihren Eltern eine gewisse Loyalität und Unterstützung schulden – wer beispielsweise zu Lebzeiten engen Familienmitgliedern Unterhalt gewähren müsste, soll im Erbfall nicht völlig leer ausgehen.

Definition: Der Pflichtteil eines Kindes entspricht der Hälfte des gesetzlichen Erbteils, der dem Kind ohne Testament nach der gesetzlichen Erbfolge zugestanden hätte. Dieser Anspruch besteht immer in Geld – das Kind hat also keinen Anspruch auf bestimmte Nachlassgegenstände, sondern auf Auszahlung eines Geldbetrages in Höhe seines Pflichtteilswertes. Enterbte Kinder werden damit zwar nicht Erben, erhalten aber einen Geldanspruch gegen die Erben.

Wichtig: Der Pflichtteilsanspruch entsteht erst im Erbfall, also mit dem Tod des Erblassers. Zu Lebzeiten der Eltern kann ein Kind den Pflichtteil nicht einseitig vorab fordern. Es gibt kein Recht des Kindes, sich seinen Erbteil schon zu Lebzeiten auszahlen zu lassen. Allerdings können Eltern und Kind einvernehmlich eine andere Lösung finden – dazu später mehr beim Thema Pflichtteilsverzicht.

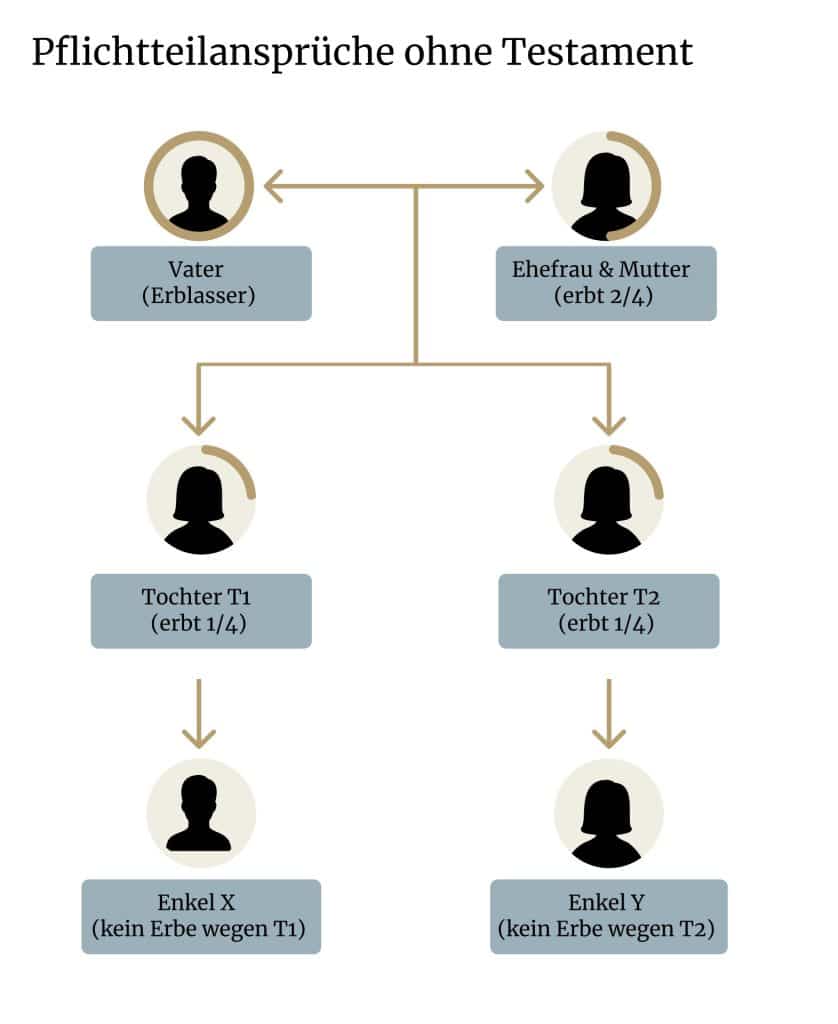

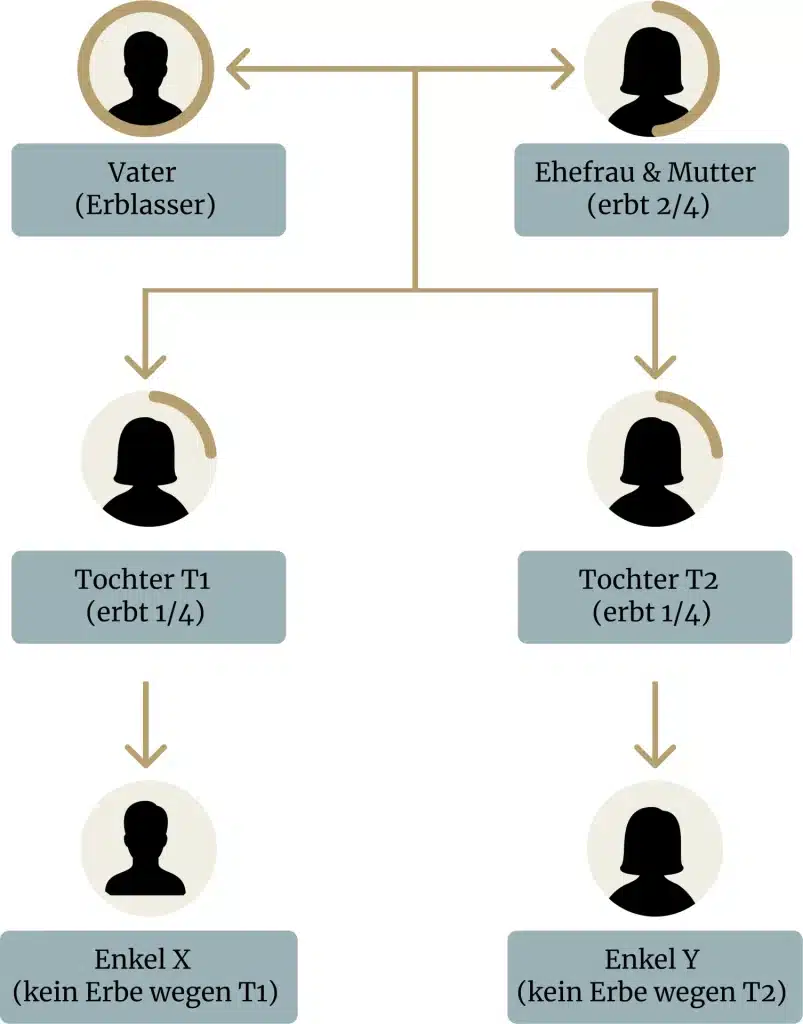

Gesetzliche Erbfolge und Berechnung der Pflichtteilsquote des Kindes

Die Höhe des Pflichtteils eines Kindes richtet sich stets nach dessen gesetzlicher Erbquote. Deshalb muss man zunächst die Situation betrachten, die ohne Testament eintreten würde. Nach den Regeln der gesetzlichen Erbfolge (§§ 1924 ff. BGB) erben Kinder als nächste Abkömmlinge des Verstorbenen (Erben 1. Ordnung) normalerweise den Nachlass, ggf. zusammen mit dem überlebenden Ehegatten. Die individuelle Erbquote eines Kindes hängt insbesondere von der Anzahl der Kinder und dem Familienstand/Güterstand des Erblassers ab. Aus dieser Erbquote errechnet sich dann die Pflichtteilsquote des enterbten Kindes, indem man sie halbiert.

Nachfolgend einige typische Szenarien zur Erbquote und Pflichtteilsquote von Kindern:

- Erblasser unverheiratet (kein Ehegatte):

- 1 Kind: Das Kind wäre gesetzlicher Alleinerbe (Erbquote 100 %). Seine Pflichtteilsquote beträgt folglich 50 % des Nachlasses.

- 2 Kinder: Gesetzlich erbt jedes Kind die Hälfte (50 %). Die Pflichtteilsquote jedes Kindes liegt daher bei 25 % des Nachlasses (die Hälfte von 50 %).

- 3 Kinder: Gesetzlich erbt jedes Kind ein Drittel (33,3 %). Die Pflichtteilsquote entspricht 16,7 % des Nachlasses (die Hälfte von 33,3 %).

(Allgemein erben bei n Kindern ohne Ehegatte alle Kinder je 1/n; Pflichtteilsquote = 1/(2n) pro Kind.)

- Erblasser verheiratet im gesetzlichen Güterstand (Zugewinngemeinschaft):

Hier erhält der überlebende Ehegatte nach gesetzlicher Erbfolge pauschal 50 % des Nachlasses (25 % gesetzlicher Erbteil + 25 % pauschaler Zugewinnausgleich nach § 1371 BGB). Die andere Hälfte des Nachlasses verteilt sich gleichmäßig auf die Kinder. Beispiele:- 1 Kind + Ehegatte: Kind würde gesetzlich 50 % erben. → Pflichtteilsquote des Kindes = 25 % (die Hälfte von 50 %).

- 2 Kinder + Ehegatte: Kinder würden je 25 % erben (zusammen 50 %). → Pflichtteilsquote jedes Kindes = 12,5 % (ein Achtel).

- 3 Kinder + Ehegatte: Kinder würden je 16,7 % (1/6) erben. → Pflichtteilsquote jedes Kindes = 8,33 % (1/12).

Beispiel: Der Erblasser ist verheiratet (Zugewinngemeinschaft) und hat drei Kinder (eins aus erster Ehe, zwei aus zweiter Ehe). In seinem Testament setzt er seine Ehefrau zur Alleinerbin ein. Nach gesetzlicher Erbfolge stünden dem Ehegatten 50 % und den drei Kindern zusammen 50 % (je 16,7 %) des Nachlasses zu. Enterbt der Erblasser die Kinder, hat jedes Kind einen Pflichtteilsanspruch in Höhe von 8,33 % des Nachlasswerts (die Hälfte von 16,7 %). Bei einem Nachlasswert von 300.000 € entspricht dies 25.000 € pro Kind.

- Erblasser verheiratet im Güterstand der Gütertrennung (oder durch Ehevertrag modifizierter Güterstand):

In diesem Fall erhält der überlebende Ehepartner keinen pauschalen Zugewinnausgleich, sondern erbt gesetzlich gleichberechtigt neben den Kindern (mindestens jedoch 1/4 nach § 1931 Abs. 1 BGB). Konkret:- 1 Kind + Ehegatte (Gütertrennung): Jeder erbt 1/2. → Pflichtteilsquote Kind = 25 %.

- 2 Kinder + Ehegatte (Gütertrennung): Alle drei erben zu gleichen Teilen je 1/3. → Pflichtteilsquote Kind = 16,7 % (1/6).

- 3 oder mehr Kinder + Ehegatte (Gütertrennung): Ehegatte erbt gesetzlich 1/4, die Kinder teilen sich 3/4. Bei 3 Kindern z.B. erbt jeder 1/4; Pflichtteilsquote Kind = 12,5 % (1/8). Sind es mehr Kinder, verringert sich ihr Anteil weiter, während der Ehegatte bei 1/4 bleibt.

Die genaue Berechnung im Einzelfall kann komplex sein, insbesondere wenn neben Kindern auch weitere erbberechtigte Angehörige vorhanden sind oder besondere Umstände wie Gütertrennung, Vorversterben eines Kindes etc. vorliegen. Faustregel: Ein enterbtes Kind erhält als Pflichtteil die Hälfte dessen, was es ohne Testament geerbt hätte.

Beispiel: Eine verwitwete Mutter hinterlässt zwei Töchter. In ihrem Testament schließt sie die ältere Tochter von der Erbfolge aus. Nach gesetzlicher Erbfolge würde jede Tochter 50 % des Nachlasses erben. Die Pflichtteilsquote der enterbten Tochter beträgt folglich 25 %. Würde der Nachlass z. B. 200.000 € betragen, beläuft sich ihr Pflichtteilsanspruch auf 50.000 € (25 % von 200.000 €).

Höhe des Pflichtteils: Ermittlung des Anspruchs in Euro

Um den Pflichtteil in konkreter Höhe (Euro-Betrag) zu berechnen, muss zunächst der Reinnachlasswert ermittelt werden. Dazu werden alle Aktiva des Nachlasses (Vermögenswerte wie Kontoguthaben, Immobilien, Wertpapiere etc.) zusammengerechnet und die Nachlassverbindlichkeiten (Schulden, Bestattungskosten, Nachlassverbindlichkeiten) abgezogen. Pflichtteilsberechtigte Kinder haben einen gesetzlichen Auskunftsanspruch, um diese Wertermittlung vornehmen zu können: Nach § 2314 Abs. 1 BGB müssen die Erben auf Verlangen ein Nachlassverzeichnis erstellen und vollständige Auskunft über den Nachlass erteilen. So kann das Kind feststellen, wie groß der Nachlass ist und welche Positionen er umfasst. Gegebenenfalls müssen einzelne Vermögensgegenstände bewertet werden (z. B. Immobilien durch Gutachten), damit der Pflichtteilsberechtigte seinen Anteil genau beziffern kann.

Hat das Kind seine Pflichtteilsquote (in Prozent des Nachlasses) ermittelt und den Nachlasswert festgestellt, ergibt sich daraus der konkrete Pflichtteilsanspruch in Geld. Beispiel: Beträgt der ermittelte Nachlass 500.000 € und liegt die Pflichtteilsquote des Kindes bei 1/8 (12,5 %), so beläuft sich sein Pflichtteil auf 62.500 €.

Hinweis: Erhält ein Kind im Testament zwar etwas vom Erblasser zugesprochen (etwa ein bestimmter Vermögensgegenstand oder ein Erbteil), aber weniger als den Wert seines Pflichtteils, so entsteht ein Zusatzpflichtteilsanspruch (§ 2305 BGB). Das Kind kann dann von den Erben die Differenz zwischen dem zugewandten Wert und seinem eigentlichen Pflichtteilsanspruch fordern. Dieser Fall wird auch „Pflichtteilsrestanspruch“ genannt. Beispiel: Ein enterbtes Kind erhält per Testament ein Vermächtnis von 10 % des Nachlasses, hätte aber einen Pflichtteil von 25 % gehabt – es kann dann weitere 15 % des Nachlasswerts als Pflichtteilsrest verlangen.

Unter welchen Voraussetzungen können Kinder ihren Pflichtteil verlangen?

Ein Pflichtteilsanspruch des Kindes entsteht nicht in jedem Erbfall automatisch, sondern setzt bestimmte Voraussetzungen voraus:

- Pflichtteilsberechtigung: Der Anspruchsteller muss zum Kreis der Pflichtteilsberechtigten gehören (siehe oben). Eigene Kinder des Erblassers sind pflichtteilsberechtigt; nicht jedoch Stiefkinder oder entfernte Verwandte. Enkel können nur eintreten, wenn ihr Elternteil (ein Kind des Erblassers) bereits verstorben ist.

- Enterbung oder geringer Erbteil: Ein Pflichtteilsanspruch besteht nur, wenn das Kind durch Verfügung von Todes wegen ganz oder teilweise enterbt wurde. Enterbung heißt dabei, dass das Kind im Testament überhaupt nicht als Erbe bedacht ist. Teilweise Enterbung liegt vor, wenn das Kind zwar Erbe wird, aber nur mit einer Quote, die unter seinem Pflichtteilswert liegt, oder wenn es zwar bedacht ist, aber mit Beschränkungen/Beschwerungen, die seinen Wert faktisch schmälern (z. B. als Vorerbe mit Nacherben, mit Vermächtnisauflagen etc.). In solchen Fällen gewährt § 2305 BGB – wie oben erwähnt – einen Anspruch auf den fehlenden Rest des Pflichtteils.

- Ausschlagung bei beschwerter Erbeneinsetzung: Auch wenn ein Kind im Testament als Erbe eingesetzt ist, aber das Erbe ausschlägt, kann es unter Umständen anschließend den Pflichtteil verlangen. Dies kommt insbesondere vor, wenn das Erbe mit Beschränkungen oder Nachteilen verbunden war – z. B. wenn der Erblasser eine Testamentsvollstreckung angeordnet hat oder das Erbe überschuldet ist. § 2306 BGB ermöglicht es einem bedachten Kind, nach Ausschlagung seines Erbteils dennoch als Enterbter den Pflichtteil geltend zu machen. Die Ausschlagung muss form- und fristgerecht erfolgen; sie kann sinnvoll sein, um etwa lästige Auflagen zu umgehen.

- Fristgerechte Geltendmachung: Pflichtteilsansprüche verjähren gemäß §§ 195, 199 BGB innerhalb von drei Jahren. Die Frist beginnt am Ende des Jahres, in dem das Kind vom Todesfall und seiner Enterbung Kenntnis erlangt hat. Spätestens drei Jahre danach muss der Anspruch also aktiv eingefordert oder zumindest verjährungshemmende Maßnahmen (z. B. ein Mahnbescheid oder Klageeinreichung) ergriffen werden. Sonst kann der Anspruch nicht mehr durchgesetzt werden. Beispiel: Stirbt der Elternteil im März 2025 und erfährt das Kind unmittelbar davon, so beginnt die Verjährungsfrist am 31. Dezember 2025 und endet mit Ablauf des 31. Dezember 2028.

Erfüllt ein Kind diese Voraussetzungen (pflichtteilsberechtigt und enterbt/benachteiligt im Testament, fristwahrend tätig), so entsteht mit dem Erbfall sein Pflichtteilsanspruch (§ 2317 Abs. 1 BGB). Allerdings wird der Pflichtteil nicht von selbst ausgezahlt, das Kind muss seinen Anspruch aktiv geltend machen.

Wie können Kinder ihren Pflichtteil einfordern?

Auch wenn ein Kind pflichtteilsberechtigt ist, erhält es seinen Anteil nicht automatisch vom Erben ausgezahlt. Das Kind muss selbst tätig werden, um den Pflichtteil durchzusetzen. In der Praxis empfiehlt sich folgendes Vorgehen:

- Kontaktaufnahme mit den Erben / dem Alleinerben: Zunächst sollte das Kind den/die Erben schriftlich auffordern, den Pflichtteil auszuzahlen. In diesem Schreiben sollte bereits die Höhe des geforderten Pflichtteils (als Euro-Betrag) genannt werden, ebenso die Bankverbindung für die Zahlung sowie eine angemessene Frist zur Erfüllung (z. B. „Bitte zahlen Sie mir bis zum … den Betrag in Höhe von X € auf folgendes Konto aus.“). Falls der genaue Nachlasswert noch nicht bekannt ist, kann zunächst eine Auskunft über den Nachlass verlangt und die Zahlung „Zug um Zug gegen Auskunft“ gefordert werden.

- Nachlassverzeichnis und Wertermittlung: Wie oben erwähnt, hat der Pflichtteilsberechtigte einen gesetzlichen Anspruch auf Auskunft über den Nachlass. Das Kind sollte daher parallel oder spätestens nach erster Kontaktaufnahme von den Erben ein Nachlassverzeichnis verlangen, sofern diese nicht freiwillig alle notwendigen Informationen mitteilen. Die Erben müssen ein solches Verzeichnis erstellen und darin sämtliche Nachlassposten (Aktiva und Passiva) auflisten. Gegebenenfalls kann das Kind auch ein notarielles Nachlassverzeichnis verlangen, das vom Notar erstellt und geprüft wird, falls Misstrauen besteht. Anhand dieser Informationen kann das Kind den Pflichtteilsbetrag zuverlässig berechnen.

- Gütliche Einigung suchen: Es ist oft sinnvoll, zunächst eine außergerichtliche Einigung mit den Erben anzustreben. Pflichtteilsforderungen führen innerhalb von Familien leider häufig zu Spannungen. Durch Verhandlungen lässt sich vielleicht eine Lösung finden, z. B. Ratenzahlung, Stundung (siehe unten) oder Übertragung bestimmter Vermögenswerte im Einvernehmen. Ein Vorteil der Einigung: Man spart Zeit, Nerven und Gerichts- sowie Anwaltskosten. Anwaltliche Unterstützung im Hintergrund kann helfen, die eigenen Ansprüche korrekt zu beziffern und zu vermitteln.

- Klage als letztes Mittel: Verweigern die Erben die Zahlung oder kommt keine Einigung zustande, bleibt dem Kind die Pflichtteilsklage vor Gericht. Diese ist beim zuständigen Zivilgericht (am letzten Wohnsitz des Erblassers) zu erheben. In einem Gerichtsverfahren wird der Nachlasswert festgestellt und der Anspruch tituliert. Spätestens hier ist anwaltliche Vertretung ratsam, um die Rechte des Kindes effektiv durchzusetzen. Oft genügt schon die Androhung der Klage, um Bewegung in die Sache zu bringen.

- Wer muss zahlen? Anspruchsgegner ist grundsätzlich der/die Erbe(n). Gibt es einen Alleinerben, muss dieser den Pflichtteil allein erfüllen. Mehrere Miterben haften als Gesamtschuldner – das Kind kann die Zahlung nach Wahl von jedem einzelnen Miterben ganz oder teilweise fordern. In der Regel einigen sich die Erben untereinander anteilig entsprechend ihrer Erbquoten, aber gegenüber dem Kind haftet jeder für die volle Summe. Ausnahme: Ein Pflichtteilsergänzungsanspruch (dazu gleich) wegen Schenkungen muss gegen den Beschenkten geltend gemacht werden – das kann auch ein Dritter sein, der gar nicht Erbe ist.

- Stundung beantragen (in Ausnahmefällen): Können die Erben den Pflichtteil nicht sofort auszahlen, weil der Nachlass z.B. hauptsächlich aus einer Immobilie oder einem Unternehmen besteht und nicht genügend liquide Mittel vorhanden sind, droht eine wirtschaftliche Härte. In solchen Fällen sieht § 2331a BGB vor, dass der Erbe beim Nachlassgericht eine Stundung (Aufschub) der Pflichtteilszahlung beantragen kann. Eine Stundung wird gewährt, wenn die sofortige Zahlung des Pflichtteils für den Erben eine unzumutbare Härte bedeuten würde, die über das normale Maß hinausgeht (z. B. Verlust des selbstbewohnten Hauses oder Existenzgefährdung des Familienbetriebs). Wird Stundung bewilligt, darf der Erbe den Pflichtteil in Raten oder zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen. Für den Pflichtteilsberechtigten bedeutet dies zwar einen Aufschub, aber immerhin droht so nicht die Zerschlagung des Nachlasswerts. Insbesondere Ehegatten, die als Alleinerben eingesetzt wurden (z. B. im Berliner Testament), können von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, um nicht aus dem Familienheim ausziehen zu müssen.

- Pflichtteilsanspruch verkaufen (Sonderfall): In Deutschland gibt es inzwischen Dienstleister, die sich auf den Ankauf von Pflichtteilsansprüchen spezialisiert haben. Ein enterbtes Kind kann also theoretisch seinen Anspruch an einen Dritten verkaufen und erhält dafür sofort eine Auszahlung. Der Käufer treibt dann den Pflichtteil in eigener Regie bei den Erben ein. Dies kann für Pflichtteilsberechtigte interessant sein, die langwierige Streitigkeiten oder Prozesskosten scheuen. Allerdings kauft ein solcher Investor den Anspruch mit Abschlag – man erhält also meist nicht die vollen 100 % des Anspruchswerts, sondern je nach Risiko vielleicht 70–80 %. Zudem sollte man sorgfältig prüfen, dass es sich um einen seriösen Anbieter handelt. In den meisten Fällen ziehen es Pflichtteilsberechtigte vor, ihren Anspruch mit anwaltlicher Hilfe selbst durchzusetzen, um den vollen Wert zu erhalten.

Pflichtteilsergänzungsanspruch: Schenkungen anrechnen

Häufig versuchen Erblasser, ungeliebten Verwandten möglichst wenig zu hinterlassen, indem sie schon zu Lebzeiten Vermögen verschenken – etwa an andere Personen, an eine neue(n) Partner(in) oder an bestimmte Kinder unter Ausschluss anderer. Damit soll der künftige Nachlass und damit der Pflichtteilsanspruch der übrigen berechtigten Kinder geschmälert werden. Das Gesetz schützt Pflichtteilsberechtigte auch vor solchen Manövern: Enterbte Kinder können einen Pflichtteilsergänzungsanspruch (§ 2325 BGB) geltend machen, um Schenkungen des Erblassers, die den Nachlass in den letzten 10 Jahren vor dem Tod vermindert haben, teilweise in die Berechnung ihres Pflichtteils einzubeziehen.

Die Anrechnung erfolgt dabei nach einer gleitenden 10-Jahres-Frist:

- Schenkungen im letzten Jahr vor dem Tod werden zu 100 % berücksichtigt.

- Für jedes weitere Jahr, das zwischen Schenkung und Todesfall liegt, verringert sich der anzusetzende Wert um 10 %.

- Nach zehn Jahren sind Schenkungen komplett außen vor (100 % Reduzierung).

Beispiel: Verschenkt der Vater ein Jahr vor seinem Tod 100.000 € an eine Bekannte, wird dieser Betrag dem Nachlass voll (100 %) hinzugerechnet, um den Pflichtteil des enterbten Kindes zu berechnen. Verschenkt er denselben Betrag fünf Jahre vor seinem Tod, werden noch 50 % (also 50.000 €) angerechnet. Sieben Jahre vor dem Tod geschenkt: 40 % Anrechnung (40.000 €). Und Schenkungen, die länger als zehn Jahre zurückliegen, bleiben unberücksichtigt. – Wichtig: Bei Schenkungen an den Ehegatten beginnt diese 10-Jahres-Frist erst mit Auflösung der Ehe (Tod oder Scheidung), um Ehegatten nicht zu benachteiligen. Das bedeutet, Schenkungen zwischen Eheleuten können selbst Jahrzehnte zurückliegen und werden dennoch voll angerechnet, solange die Ehe bis zum Tod Bestand hatte.

Der Pflichtteilsergänzungsanspruch stellt sicher, dass ein Kind nicht leer ausgeht, nur weil der Erblasser kurz vor seinem Ableben sein Vermögen großzügig verteilt hat. Durchsetzung: Dieser Ergänzungsanspruch muss vom Kind gesondert geltend gemacht werden – und zwar gegenüber demjenigen, der die Schenkung erhalten hat. Ist der Beschenkte selbst Erbe (z. B. ein anderes Kind, das zu Lebzeiten schon Vermögen bekommen hat und Alleinerbe wird), kann intern ein Ausgleich stattfinden. Häufig ist der Beschenkte aber der überlebende Ehepartner oder ein Dritter. Gegenüber diesem Dritten hat das enterbte Kind dann einen Zahlungsanspruch in Höhe seines Pflichtteilsergänzungsbetrags. Berechnung: Man ermittelt den fiktiven Nachlass, indem man den anzurechnenden Teil der Schenkung dem echten Nachlass hinzurechnet. Daraus ergibt sich die hypothetische Pflichtteilsquote in Euro, und die Differenz zum realen Pflichtteil kann als Ergänzung verlangt werden.

Beispiel zur Verdeutlichung: Der Erblasser hat einen Sohn und eine Tochter. Sein Vermögen beträgt 500.000 €; durch Testament erhält der Sohn alles (Alleinerbe), die Tochter ist enterbt und hätte einen Pflichtteil von 25 % = 125.000 €. Sie weiß jedoch, dass der Vater sieben Jahre vor seinem Tod bereits 50.000 € an seine eigenen Eltern verschenkt hat. Nach der 10-Jahres-Tabelle werden 50.000 € in diesem Fall noch zu 40 % angerechnet, also mit 20.000 €. Dieser Betrag erhöht den fiktiven Nachlass und somit auch den Anteil der Tochter. Ihre Pflichtteilsquote 25 % von den 20.000 € ergibt 5.000 €. Ergebnis: Zusätzlich zu den ursprünglichen 125.000 € stehen ihr 5.000 € als Pflichtteilsergänzung zu, insgesamt also 130.000 €. Diesen Ergänzungsanspruch müsste sie gegenüber dem Empfänger der Schenkung (hier: den Großeltern bzw. deren Erben) geltend machen.

Zu beachten ist außerdem § 2327 BGB: Eigene Geschenke des Erblassers an den Pflichtteilsberechtigten selbst (also an das jetzt enterbte Kind) werden auf den Pflichtteil angerechnet. Hat der Erblasser etwa dem Kind schon zu Lebzeiten ein größeres Vermögen zukommen lassen (etwa eine Immobilie übertragen oder eine beträchtliche Summe geschenkt) und schreibt er im Testament, dass dies auf den Pflichtteil angerechnet werden soll, so mindert dieser Geschenkewert den Pflichtteil des Kindes entsprechend. Damit soll Doppeltbegünstigung vermieden werden.

Enterbung von Kindern: Verlust des Pflichtteilsanspruchs und Pflichtteilsentzug

Grundsätzlich gilt: Auch ein enterbtes Kind hat Anspruch auf seinen Pflichtteil. Selbst wenn die Beziehung zwischen Eltern und Kind belastet war oder kein Kontakt bestand, verhindert das Gesetz im Regelfall, dass das Kind völlig leer ausgeht. Nur in extremen Ausnahmefällen erlaubt § 2333 BGB dem Erblasser, einem Pflichtteilsberechtigten den Pflichtteil vollständig zu entziehen. Die Hürden dafür sind sehr hoch – es handelt sich um schwere Verfehlungen des Kindes gegenüber dem Erblasser oder nahestehenden Personen. Mögliche Entziehungsgründe (abschließende Liste in § 2333 BGB) sind insbesondere:

- Schwere Straftaten gegen den Erblasser oder dessen Angehörige: Versucht das Kind, den Erblasser, dessen Ehegatten, einen seiner anderen Abkömmlinge oder eine ähnlich nahestehende Person zu töten, kann der Pflichtteil entzogen werden. Gleiches gilt, wenn das Kind den Erblasser oder eine nahestehende Person schwer körperlich misshandelt oder sich sonst eines schweren Verbrechens oder vorsätzlichen schweren Vergehens gegenüber dem Erblasser schuldig gemacht hat.

- Schwere vorsätzliche Straftat, die mit Freiheitsstrafe >= 1 Jahr geahndet wurde: Wurde das Kind wegen einer vorsätzlichen Straftat gegen den Erblasser oder nahe Angehörige zu mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt, so rechtfertigt auch dies die Entziehung des Pflichtteils. (Ebenso, wenn es wegen einer solchen Tat in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht wurde.)

- Böswillige Verletzung der Unterhaltspflicht: Hatte das Kind dem Elternteil gegenüber eine gesetzliche Unterhaltspflicht (z. B. Elternunterhalt) und verweigerte es böswillig jede Unterstützung, kann der Elternteil als Reaktion den Pflichtteil entziehen.

Andere Gründe – etwa ein jahrelanger Kontaktabbruch, unterschiedliche Lebensentwürfe, Beleidigungen oder allgemeine Enttäuschungen – reichen nicht aus. Selbst Straftaten oder Gewalt gegen Dritte, die nicht unter obige Kategorien fallen, berechtigen nicht zum Pflichtteilsentzug. Die Entziehung muss außerdem ausdrücklich im Testament angeordnet und begründet werden (§ 2336 BGB). Die genannten Vorwürfe müssen also vom Erblasser benannt werden, sonst greift die Entziehungsregel nicht. Im Streitfall nach dem Tod prüft ein Gericht, ob die behaupteten Gründe tatsächlich vorlagen. Da diese Voraussetzungen in der Praxis selten zweifelsfrei gegeben sind, kommt ein wirksamer Pflichtteilsentzug äußerst selten vor.

Folge eines gerechtfertigten Pflichtteilsentzugs: Das Kind wird behandelt, als wäre es nie pflichtteilsberechtigt gewesen. Es hat dann keinerlei Anteil am Nachlass. Sind jedoch eigene Abkömmlinge des enterbten Kindes vorhanden (Enkel des Erblassers), stellt sich die Frage, ob diese an seiner Stelle einen Pflichtteil verlangen können. Nach überwiegender Ansicht bleiben auch die Abkömmlinge ausgeschlossen, wenn der Entziehungsgrund in der Person des Kindes lag – denn § 2333 BGB knüpft an dessen Verhalten an. Trotzdem ist solche Konstellation rechtlich komplex. Im Zweifel sollten betroffene Familien rechtlichen Rat einholen.

Pflichtteilsverzicht: Verzichtserklärung gegen Abfindung

Eltern und Kinder haben die Möglichkeit, im Voraus eine einvernehmliche Lösung bezüglich des künftigen Pflichtteils zu treffen: den Pflichtteilsverzicht. Hierbei handelt es sich um einen Erbvertrag zwischen dem künftigen Erblasser (z. B. einem Elternteil) und dem pflichtteilsberechtigten Kind. Durch einen notariell beurkundeten Vertrag erklärt das Kind, auf seinen Pflichtteil (und meist auch auf sein Erbteil) zu verzichten, und zwar bereits zu Lebzeiten des Erblassers. Im Gegenzug erhält das Kind häufig eine finanzielle Abfindung oder andere Vermögensvorteile – zum Beispiel eine größere Geldsumme oder Immobilienübertragung schon jetzt, eine Beteiligung am Unternehmen, etc.

Ein solcher Pflichtteilsverzichtsvertrag ist in § 2346 BGB geregelt. Wichtig zu wissen: Ein einmal wirksam vereinbarter Verzicht entfaltet volle Bindungswirkung. Verstirbt der Elternteil später, kann das Kind keinen Pflichtteil mehr geltend machen – es gilt als „von der Erbfolge ausgeschlossen“ aufgrund des Vertrags. Ein Verzicht kann auch beschränkt oder bedingt vereinbart werden (z. B. nur hinsichtlich bestimmter Vermögenswerte oder unter der Bedingung, dass dem Kind etwas anderes zukommt), je nachdem was die Parteien aushandeln.

Wann ist so ein Verzicht sinnvoll? In der Praxis wird ein Pflichtteilsverzicht oft dann angestrebt, wenn die Eltern eine bestimmte Nachfolgeregelung umsetzen wollen, ohne spätere Pflichtteilsstreitigkeiten zu riskieren. Typische Szenarien:

- Unternehmerfamilien: Ein Kind soll den Familienbetrieb alleine weiterführen, die anderen Kinder sollen abgefunden werden, damit der Betrieb ungeteilt bleibt. Durch Verzichtsverträge können die nicht übernehmenden Kinder gegen Abfindung auf Pflichtteilsrechte verzichten, sodass im Erbfall der Fortführer des Unternehmens nicht mit Liquiditätsentzug durch Geschwister konfrontiert wird.

- Patchwork-Familien: Kinder aus erster Ehe verzichten eventuell zugunsten des neuen Ehepartners auf sofortige Ansprüche beim Tod des leiblichen Elternteils, oft gegen Zusicherung bestimmter Vermögenswerte oder Zahlungen. So kann der überlebende Partner (Stiefelternteil) finanziell abgesichert im gemeinsamen Haus wohnen bleiben, ohne Pflichtteilsansprüche der Stiefkinder erfüllen zu müssen. Mehr dazu unten beim Berliner Testament.

- Vermögende Eltern mit Schenkungsplänen: Manchmal wollen Eltern einem Kind zu Lebzeiten großzügig Vermögen übertragen (vorweggenommene Erbfolge). Um sicherzustellen, dass dieses Kind später nicht dennoch nochmals am Nachlass partizipiert, wird mit allen Beteiligten ein Verzicht vereinbart: Das bedachte Kind bekommt z. B. schon ein Haus überschrieben und verzichtet dafür auf Pflichtteil am Restnachlass; die anderen Kinder stimmen dem zu, da ihr eigener Erbanteil dadurch unangetastet bleibt.

Ein Pflichtteilsverzicht muss notariell abgeschlossen werden (§ 2348 BGB) und ist nur bei Geschäftsfähigkeit aller Beteiligten möglich. Eltern sollten bedacht sein, dem verzichtenden Kind eine angemessene Abfindung zukommen zu lassen – andernfalls wird das Kind kaum einwilligen, und moralisch sollen alle zufrieden gestellt werden, um Frieden in der Familie zu wahren. Für beide Seiten schafft ein solcher Vertrag Klarheit und verhindert spätere langwierige Auseinandersetzungen.

Hinweis: Ein Pflichtteilsverzicht des Kindes bindet in der Regel nur im Verhältnis zu dem Elternteil, mit dem der Vertrag geschlossen wurde. Hat das Kind z. B. nur gegenüber der Mutter verzichtet, kann es von der Erbschaft des Vaters noch seinen Pflichtteil verlangen, sofern dort kein Verzicht besteht. Oft werden aber im gleichen Vertrag beide Elternteile einbezogen.

Berliner Testament: Pflichtteil der Kinder in Ehegattentestamenten

Das Berliner Testament ist eine in Deutschland sehr häufige Testamentsform bei Eheleuten. Dabei setzen sich die Ehepartner gegenseitig zu Alleinerben ein und bestimmen, dass die Kinder erst nach dem Tod des zweiten Elternteils erben sollen. Aus Sicht der Eltern ist das verständlich: Der länger lebende Ehegatte soll finanziell abgesichert sein und nicht durch Anteilsansprüche der Kinder gezwungen werden, z. B. das Familienheim zu verkaufen. Allerdings bedeutet die Alleinerbeneinsetzung des Ehepartners im ersten Erbfall zugleich eine Enterbung der Kinder beim Tod des Erstversterbenden. Damit steht den Kindern im ersten Erbfall ein Pflichtteilsanspruch zu, selbst wenn im Berliner Testament etwas anderes verfügt wurde.

Risiken für den überlebenden Ehegatten: Verlangen die Kinder nach dem ersten Todesfall ihren Pflichtteil in bar, kann dies den verwitweten Elternteil finanziell stark belasten. Besteht der Nachlass des Erstversterbenden hauptsächlich aus einer selbstgenutzten Immobilie (z. B. Familienwohnhaus) oder einem Unternehmen, fehlen dem überlebenden Ehegatten womöglich die liquiden Mittel, um die Pflichtteilsansprüche auszuzahlen. Im schlimmsten Fall muss die Immobilie verkauft oder das Unternehmen teilweise veräußert werden, um das Geld aufzubringen. Dadurch kann dem Ehegatten die wirtschaftliche Lebensgrundlage entzogen werden.

Strategien zur Problemlösung im Berliner Testament: Ehepaare mit dieser Testamentgestaltung haben mehrere Möglichkeiten, den Pflichtteilsansprüchen der Kinder zu begegnen:

- Pflichtteilsstrafklausel: Fast schon klassisch ist die Aufnahme einer sogenannten Pflichtteilsstrafklausel im Berliner Testament. Diese Klausel besagt im Kern: Wenn ein Kind nach dem Tod des ersten Elternteils seinen Pflichtteil verlangt, wird es beim Tod des zweiten Elternteils ebenfalls nur mit dem Pflichtteil bedacht oder ganz enterbt. Mit anderen Worten, das Kind verliert die Stellung als Schlusserbe. Diese Klausel soll die Kinder abschrecken, beim ersten Erbfall Ansprüche zu stellen. Beispiel: Mutter und Vater verfügen, dass ihre zwei Kinder Schlusserben des Letztversterbenden sein sollen. Stirbt der Vater zuerst und fordert ein Kind den Pflichtteil, so erhält es von der Mutter (letztversterbend) später nichts außer dem Pflichtteil – es wäre also doppelt „bestraft“. – Achtung: Die Strafklausel hält zwar viele Kinder davon ab, den Pflichtteil sofort geltend zu machen, bietet aber keine Garantie. Im Einzelfall kann ein Kind abwägen, ob es vielleicht ohnehin kein großes Enderbe zu erwarten hat (z. B. weil der überlebende Elternteil das Vermögen verbraucht oder an jemand anderen weitergeben könnte) und trotz Strafklausel den Pflichtteil verlangen.

- Pflichtteilsverzicht der Kinder einholen: Eine sicherere Variante ist, schon zu Lebzeiten mit den Kindern eine vertragliche Regelung zu treffen. Ideal ist ein Pflichtteilsverzichtsvertrag für den ersten Erbfall: Die Kinder erklären notariell, nach dem Tod des ersten Elternteils keine Pflichtteilsansprüche geltend zu machen – häufig gegen eine gewisse Abfindung oder zumindest im Vertrauen, später als Schlusserben belohnt zu werden. Dies gibt dem länger lebenden Elternteil finanzielle Sicherheit. Natürlich erfordert dies eine gute Familienkommunikation; die Kinder werden nur verzichten, wenn sie der Regelung zustimmen und an das Versprechen gebunden sind.

- Ausgleich zu Lebzeiten / Nachlassplanung: Eltern können auch durch geschickte Nachlassplanung dafür sorgen, dass im ersten Erbfall keine unverhältnismäßige Schieflage entsteht. Beispielsweise kann man lebzeitige Zuwendungen an Kinder staffeln oder so gestalten, dass diejenigen, die beim ersten Erbfall geduldig sind, bereits vorher unterstützt wurden. Auch ließe sich mittels Versicherungssummen, die außerhalb des Nachlasses an Kinder fließen, eine Art finanzieller Lastenausgleich schaffen: So könnte etwa im Todesfall eine Lebensversicherung für die Kinder aus erster Ehe ausgezahlt werden, wodurch deren Bedürfnis, sich am immobilen Nachlass zu vergreifen, geringer wird. Solche Lösungen müssen individuell geplant werden.

- Stundung beantragen: Wie oben erwähnt, kann der überlebende Ehegatte im Ernstfall beim Nachlassgericht Stundung der Pflichtteilszahlungen beantragen, um Zeit zu gewinnen oder Ratenzahlung zu ermöglichen. Dies ist allerdings nur bei unzumutbarer Härte erfolgversprechend und ersetzt nicht die vorherige Planung.

Fazit zum Berliner Testament: Diese Testamentsform ist für viele Ehepaare attraktiv, birgt aber Konfliktpotenzial mit den Pflichtteilsrechten der Kinder. Besonders in Patchwork-Situationen (wenn also z. B. Kinder aus erster Ehe und ein neuer Ehepartner vorhanden sind) sollte ein Berliner Testament mit Bedacht gestaltet werden. Patchwork-Kinder haben oft ein berechtigtes Interesse, ihren Anteil vom Erbe des leiblichen Elternteils zu sichern, da sie vom Stiefelternteil später womöglich nichts erhalten. Umso wichtiger ist es, hier Klartext mit allen Beteiligten zu reden und Lösungen (Verzicht, Auszahlungen, Versicherungen) zu finden, die beiden Seiten gerecht werden. Eine einverständliche familieninterne Absprache zu Lebzeiten ist der beste Weg, um Streit um den Pflichtteil zu vermeiden.

Praktische Tipps für Eltern und Kinder im Umgang mit dem Pflichtteil

Zum Abschluss einige Handlungsempfehlungen, die sich aus der Praxis im Pflichtteilsrecht ergeben:

- Testamentsgestaltung mit Augenmaß: Wenn Sie als Elternteil planen, eines Ihrer Kinder geringer zu bedenken oder ganz zu enterben, bedenken Sie, dass diesem Kind in aller Regel dennoch sein Pflichtteil zusteht. Versuchen Sie, den Pflichtteil des enterbten Kindes von vornherein einzuplanen – etwa indem Sie genügend liquide Mittel im Nachlass vorsehen, sodass die Pflichtteilszahlung nicht zur Zwangsveräußerung anderer Vermögenswerte führt. In komplexen Fällen (z. B. Unternehmen, Immobilienbesitz) ist eine vorausschauende Nachlassplanung unabdingbar.

- Familienfrieden vs. Testierfreiheit: Machen Sie sich klar, dass unerwartete Enterbungen oft langfristig den Familienfrieden zerstören. Es kann sinnvoll sein, rechtzeitig das Gespräch mit den Kindern zu suchen, wenn Sie von der „normalen“ Erbfolge abweichen möchten. Ein offenes Gespräch oder sogar eine Mediation zu Lebzeiten kann verhindern, dass nach dem Erbfall teure Rechtsstreite um den Pflichtteil entstehen.

- Pflichtteilsverzichte nutzen: Scheuen Sie sich nicht, in geeigneten Konstellationen vertragliche Verzichtsregelungen in Betracht zu ziehen. Insbesondere Unternehmerfamilien und Patchwork-Eltern können so für klare Verhältnisse sorgen. Ein Pflichtteilsverzicht gegen Abfindung kann für beide Seiten Vorteile bringen: Das Kind erhält zu Lebzeiten bereits einen Wert und verzichtet dafür auf künftige Ansprüche, die Eltern gewinnen Planungssicherheit. Lassen Sie sich hierbei anwaltlich beraten, um faire und gültige Verträge aufzusetzen.

- Nießbrauch und Schenkungen mit Bedacht einsetzen: Manche Eltern versuchen, durch Schenkungen frühzeitig Vermögen zu übertragen, um den Pflichtteil zu umgehen. Bedenken Sie die 10-Jahres-Regel (§ 2325 BGB) – falls Sie nicht zehn Jahre nach der Schenkung überleben, fällt ein Teil des Verschenkten doch in die Pflichtteilsberechnung. Nießbrauchsrechte oder Wohnrechte an verschenkten Immobilien können den Lauf dieser Frist sogar hemmen. Solche Gestaltungen sollten nur mit fundierter Beratung erfolgen. Sonst laufen Sie Gefahr, dass die Schenkung am Ende doch nichts gebracht hat außer vielleicht Streit unter den Erben.

- Als enterbtes Kind: Ruhe bewahren und informieren: Wenn Sie als Kind erfahren, dass Sie enterbt wurden, reagieren Sie besonnen. Prüfen Sie Ihre Rechte: Sind Sie pflichtteilsberechtigt? Wie hoch könnte Ihr Anspruch sein? Sammlen Sie Informationen über Nachlasswerte (so weit möglich) und bewahren Sie Belege. Sie haben Zeit – die 3-Jahres-Frist genügt, um in Ruhe eine Strategie zu überlegen. Suchen Sie ggf. frühzeitig anwaltlichen Rat, bevor Sie die Erben kontaktieren, um optimal vorbereitet zu sein.

- Professionelle Hilfe in Anspruch nehmen: Das Pflichtteilsrecht ist komplex, sowohl juristisch als auch emotional. Zögern Sie nicht, einen im Erbrecht erfahrenen Anwalt hinzuzuziehen, sei es als enterbtes Kind zur Durchsetzung Ihres Anspruchs oder als erbende Partei zur Abwehr oder sinnvollen Regelung. Eine juristische Beratung kann Wege aufzeigen, wie z. B. ein angemessener Ausgleich gefunden wird (Stichwort Lastenausgleich innerhalb der Erbengemeinschaft), ohne dass der Familienfrieden völlig zerbricht. Gerade bei größeren Vermögen oder Betriebsvermögen ist fachkundige Unterstützung unerlässlich, um teure Fehler zu vermeiden.

Fazit

Der Pflichtteil stellt sicher, dass leibliche und adoptierte Kinder im Erbfall vor vollständiger finanzieller Enterbung geschützt sind. Er beträgt 50 % des gesetzlichen Erbteils und muss vom enterbten Kind aktiv eingefordert werden. Eltern, die abweichend von der gesetzlichen Erbfolge testieren (etwa in Patchwork-Fällen oder zugunsten eines Ehepartners), sollten die Pflichtteilsrechte der Kinder unbedingt beachten. Durch kluge Gestaltung – etwa Pflichtteilsverzichte, Ausgleichszahlungen oder einvernehmliche Lösungen – lässt sich vieles im Voraus regeln, um spätere Konflikte zu vermeiden. Pflichtteilsberechtigte Kinder wiederum sollten ihre Rechte kennen und besonnen geltend machen. In beiden Fällen gilt: Eine rechtzeitige Beratung in Sachen Pflichtteilsrecht und Nachlassplanung hilft, Streit und finanzielle Nachteile zu vermeiden. So kann im Idealfall eine für alle Seiten tragfähige Nachlassregelung gefunden werden, die sowohl den Willen des Erblassers respektiert als auch die Mindestansprüche der Kinder wahrt.